St. Hedwigs-Kathedrale Berlin

Wettbewerb 2014, Phase 2

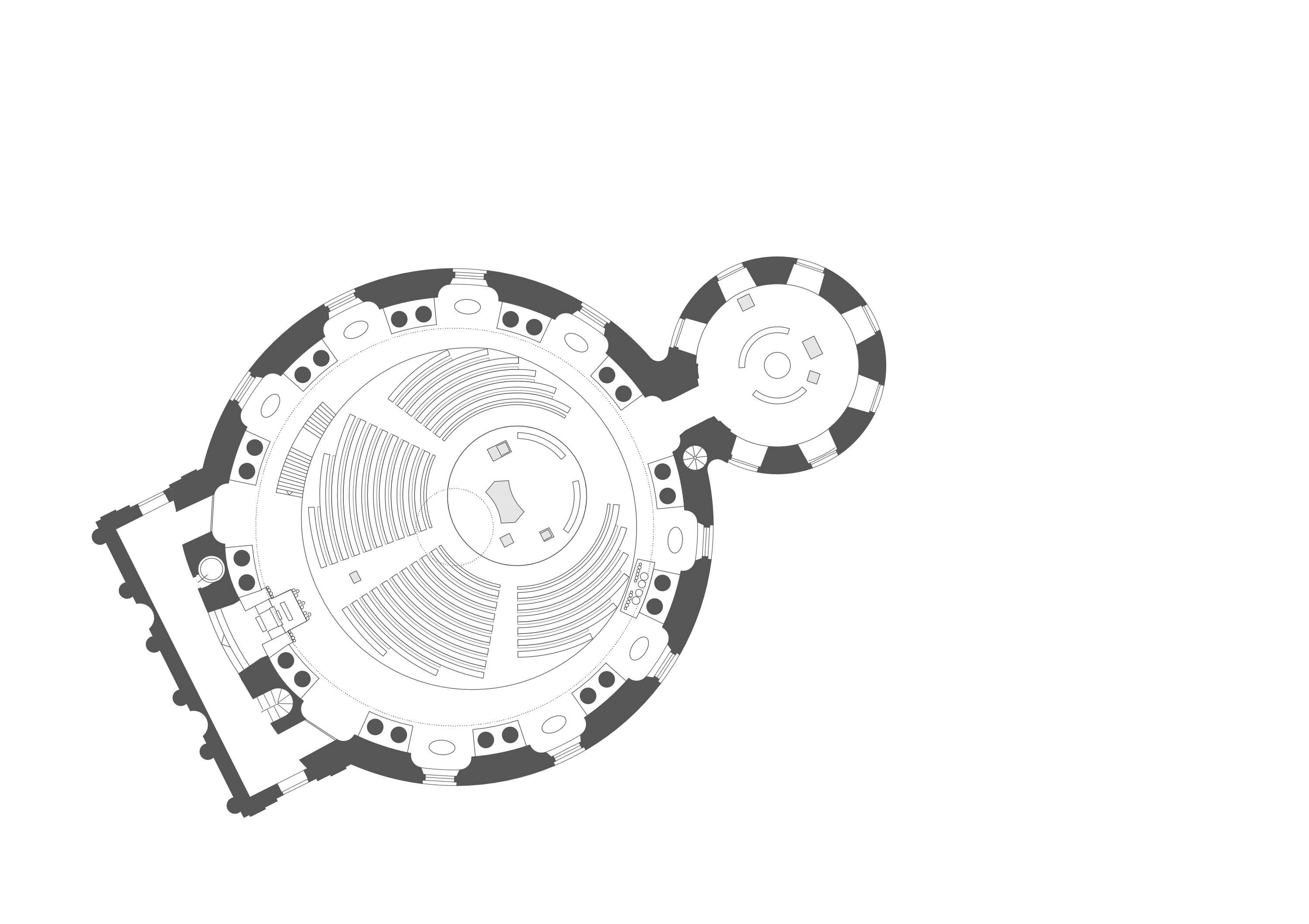

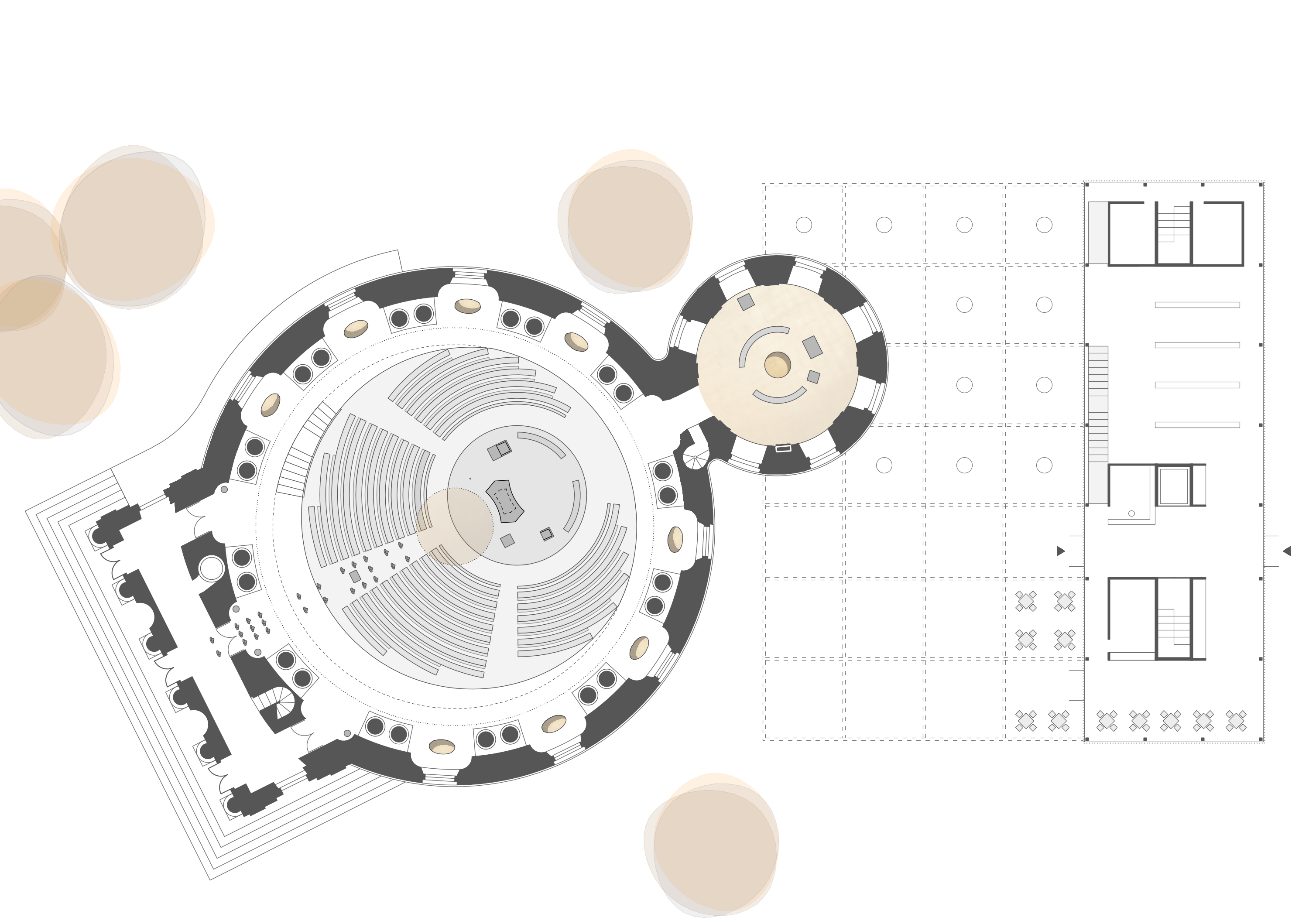

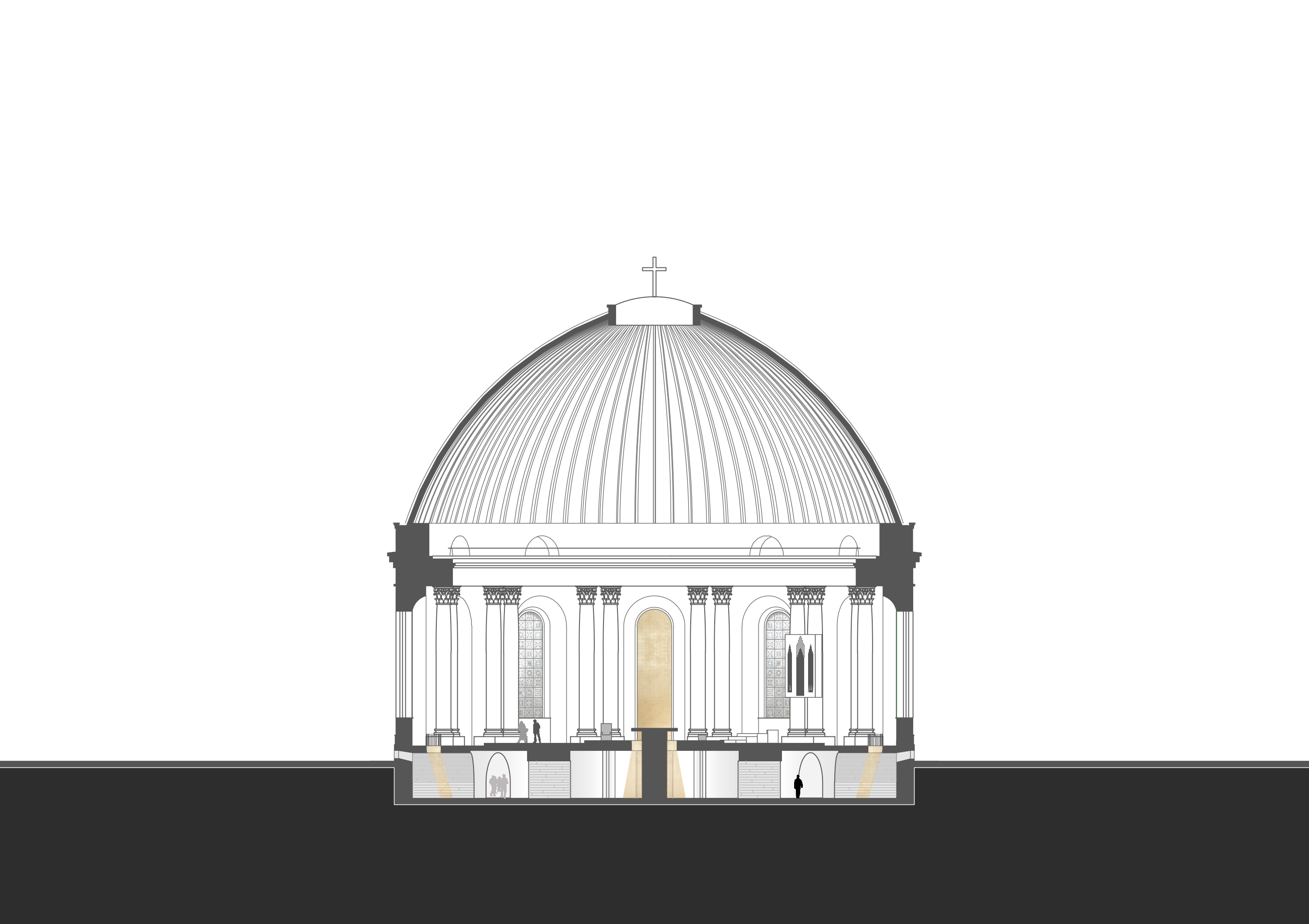

Drei gestufte Kreise gliedern den Grundriss der großen Rotunde in eine Besucher-, Feier- und Zelebrationsebene. Die Verschiebung der Kreise zum Altar betont die Bedeutung des Weges. In der Oberkirche findet dieser seinen festlichen Abschluss in einem neuen Portal, das in die neu gestaltete Sakramentskapelle führt.

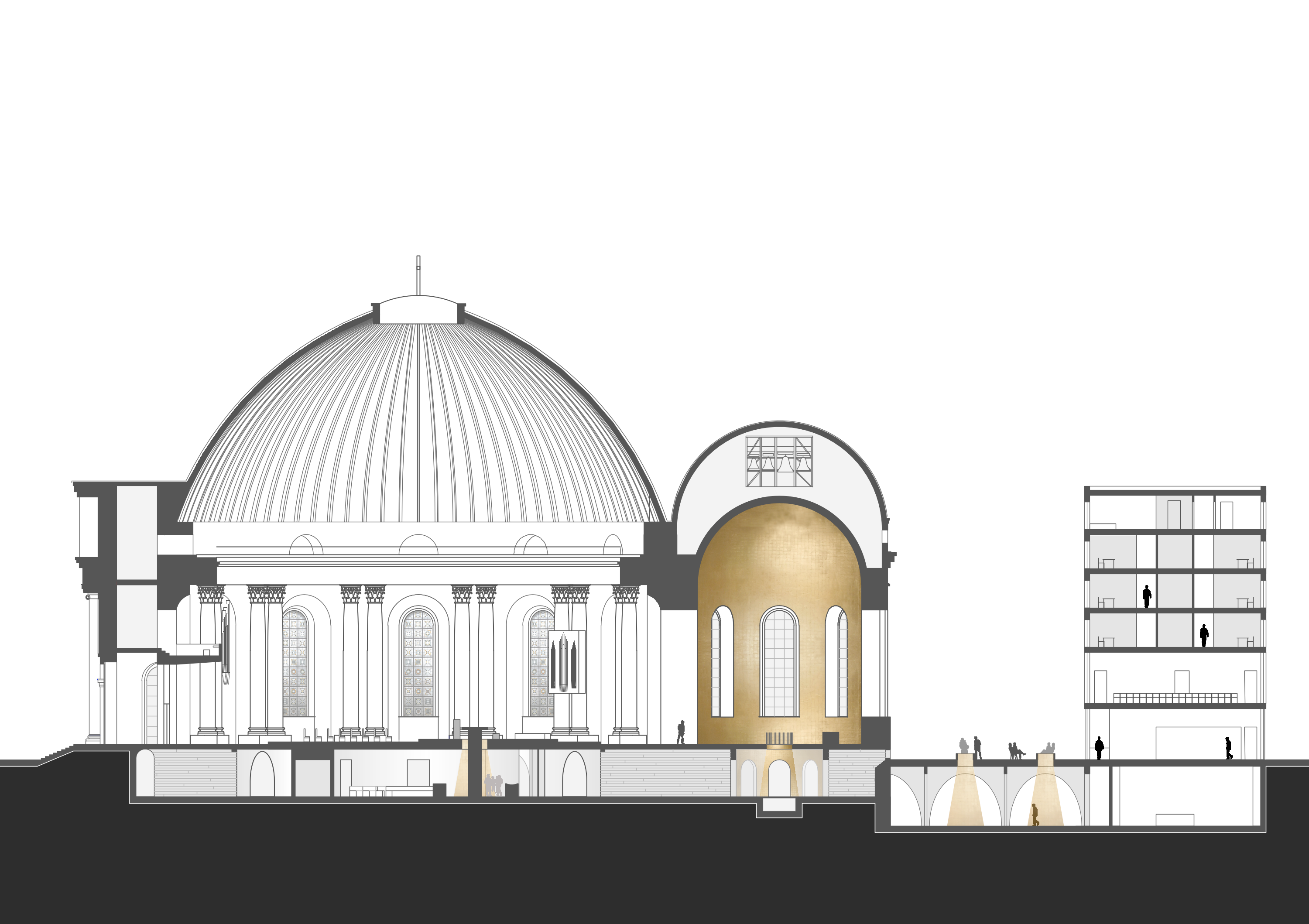

Die Oberkirche - ein heller lichter Raum, der eine heitere Festlichkeit ausstrahlt.

Die Überbrückung der bestehenden Confessio erlaubt, dass sich die Zelebranten mit ihrer Gemeinde um den Altar versammeln können. Der bestehende Tischaltar bleibt an der seit Schwippert angestammten Stelle, lediglich die Decke wird soweit an den Stipes herangeführt, dass im Boden unter der Mensa eine Fenestella verbleibt. Als Reminiszenz an die ehemalige Confessio vermittelt die Öffnung dezent zwischen Ober- und Unterkirche. Dieses räumliche Zusammenspiel wird unterstützt durch Öffnungen, die im Boden zwischen den bestehenden Säulenpaaren angeordnet werden. Sie stellen in der Oberkirche Oratorien dar, die sich kranzförmig um die Feierebene legen. In der Unterkirche definieren sie „Orte des Lichts“, die selbst wiederum mit der Oberkirche räumlich zusammenspielen.

Der Altarraum setzt sich als „Zelebrationsebene“ mittels einer Stufe von der „Feierebene“ der Gemeinde ab. Beim Gottesdienst sorgt die Stufe für eine gute Sichtbar- und Verständlichkeit, der Gemeinde dient sie als Kommunionsbank. Die liturgischen Orte ordnen sich um den angestammten Altar. Der neue Ambo ist in dessen unmittelbaren Nähe aufgestellt, sodass Eucharistiefeier und Wortgottesdienst gemeinsam zur Darstellung kommen. Kathedra und Priestersitz als die beiden Orte des Vorsitzenden stehen als Pendant nebeneinander, eine Stufe betont die Bedeutung der Kathedra. Segmentförmig ausgebildete Bänke fassen die Sedilien der Assistenten, Konzelebranten und Ministranten zusammen und geben so dem Altraum einen festlichen Abschluss.

Die Circumstanz der „Feierebene“ eint die Besucher zu einer Gemeinde und betont das gemeinsame Feiern. Der Kirchenchor steht am Altarbereich auf verfahrbaren Podesten. Unterstützt von einer Chororgel ermöglicht die mit der Möblierung abgestimmte Anordnung unterschiedliche Szenerien für Chor mit und ohne Orchester. Sänger und Musiker arrondieren den offenen Kreis der Circumstanz und nehmen so selbst am Gottesdienst unmittelbar teil. Wenn nicht die große Orgel am Narthex die Kirchenmusik bestimmt, unterstützt eine seitlich angeordnete Chororgel den Gesang.

Die Gestaltung des neuen Innenraums entwickelt sich konzeptionell aus den gestalterischen Prinzipien der barocken Lichtarchitektur: Helle, weiss geputzte Elemente und Flächen strahlen eine heitere Feslichkeit aus und laden so jeden Besucher zum Verweilen ein. Das florale Prinzip der korinthischen Ordnung knüpft dabei an der baulichen Tradition der St. Hedwigs-Kathedrale an und soll im Zuge der Neugestaltung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt im Geiste der Zeit künstlerisch weiter entwickelt werden. Die im Plan visualisierten Formen – wie Kapitelle, Entasis und Basis – stehen nicht für das historische Abbild, sondern für ein geistiges Prinzip, das der künstlerischen Interpretation und gestalterischen Weiterentwicklung bedarf. Nicht die Rekonstruktion, sondern die Weiterentwicklung der verloren gegangenen Ausstattung soll die künstlerische Ausformulierung der einzelnen Bauteile bestimmen. Die florale Symbolik der angestammten korinthischen Ordnung: das Motiv der rankenden Blätter, die gespannte Kraft der gewölbten Säulen und ihrem festen Fußpunkt auf der Ebene der Gemeinde, bringt den Wunsch nach einer wachsenden und blühenden Gemeinde zum Ausdruck. Über die formalen Ansprüche der Gestaltung hinaus soll die differenzierte Ausbildung der einzelnen Elemente im Raum eine „Musikalität“ entwickeln, die dem abstrakten Denken des Vorgängerbaus bewusst entgegen steht.

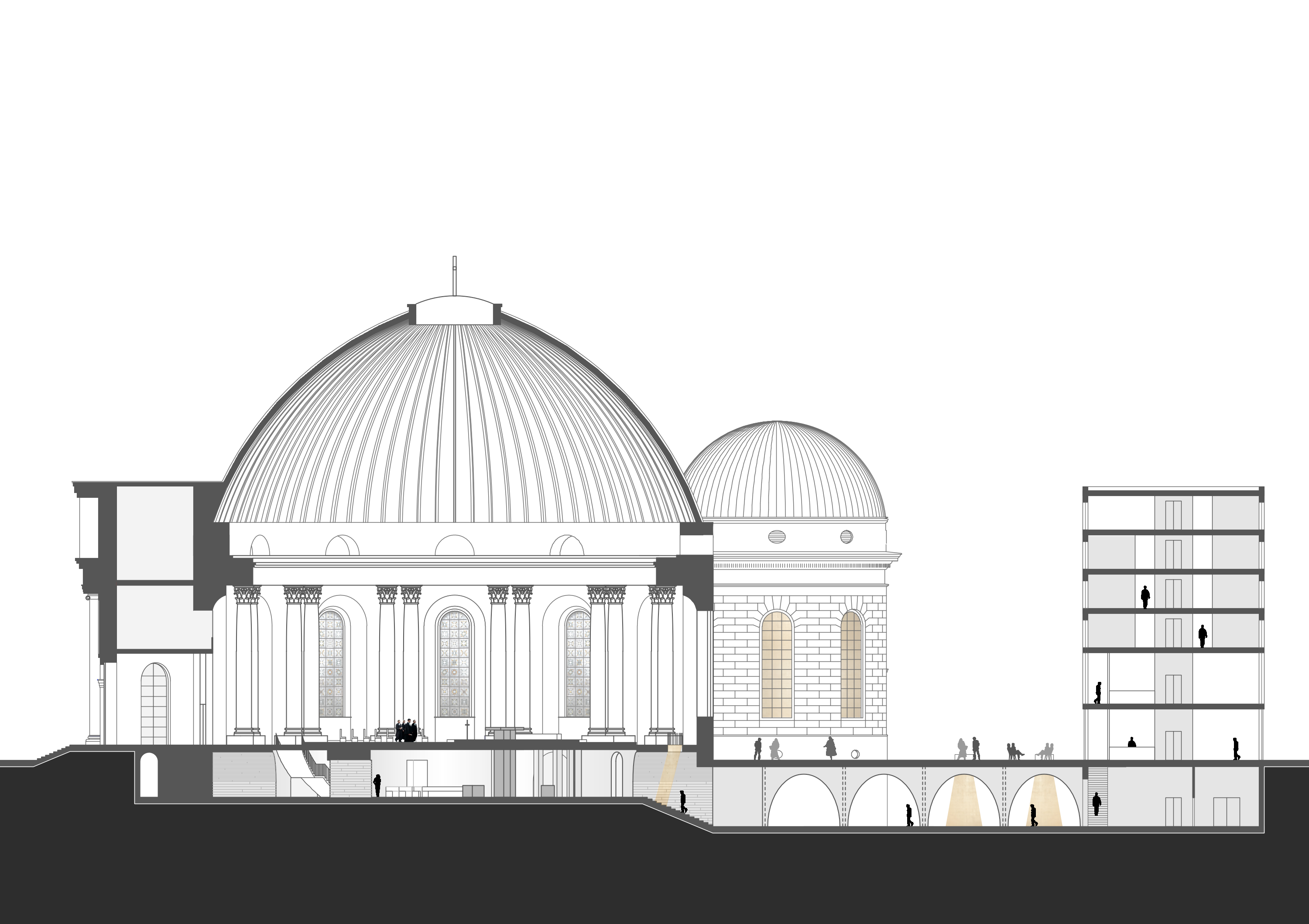

Die Sakramentskapelle – ein mystisch strahlender Raum, der für die Hinwendung zu Gott steht.

Die Niederlegung der Wand zur bestehenden Sakristei bietet die Möglichkeit, die kleine Rotunde als Sakraments-Kapelle zum festlich ausgeschmückten Chor umzubauen. Der Chor wiederum wird für die betende und feiernde Gemeinde zum offenen Fenster, durch das die Welt Gottes hereintritt. Die baulichen und gestalterischen Veränderungen stehen für die neue liturgische Praxis und die Erhebung des ehemaligen Bistums zum Erzbistum.

Die Sakramentskapelle ist barrierefrei mit dem Kirchenraum der Großen Rotunde verbunden und lädt jeden Besucher zum Eintritt ein. In der Mitte des Raumes befindet sich am Boden eine Fenestella, die den Blick zur Grablege von Bernhard Lichtenberg ermöglicht. Grablege und Sakramentskapelle kommunizieren so räumlich miteinander. Um die Fenestella sind die liturgischen Orte und die Sedilien geordnet. Im Osten steht privilegiert der Tabernakel, dessen Ewiges Licht in der Nacht auch nach aussen strahlt.

In einer zeitgemäßen Gestaltung sollen Wände und Kuppel durchgängig mit modernen Mosaiken auf Goldgrund belegt werden und so der Raum mit Unterstützung von abgestimmten Leuchtmitteln in ein Strahlen versetzen, das zur Einkehr, Besinnung und Hinwendung zu Gott einlädt. In den Reflexionen und dem Wiederstrahl der Kunst soll wiederum eine Kostbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck kommen, die für den Austausch mit Gott steht.

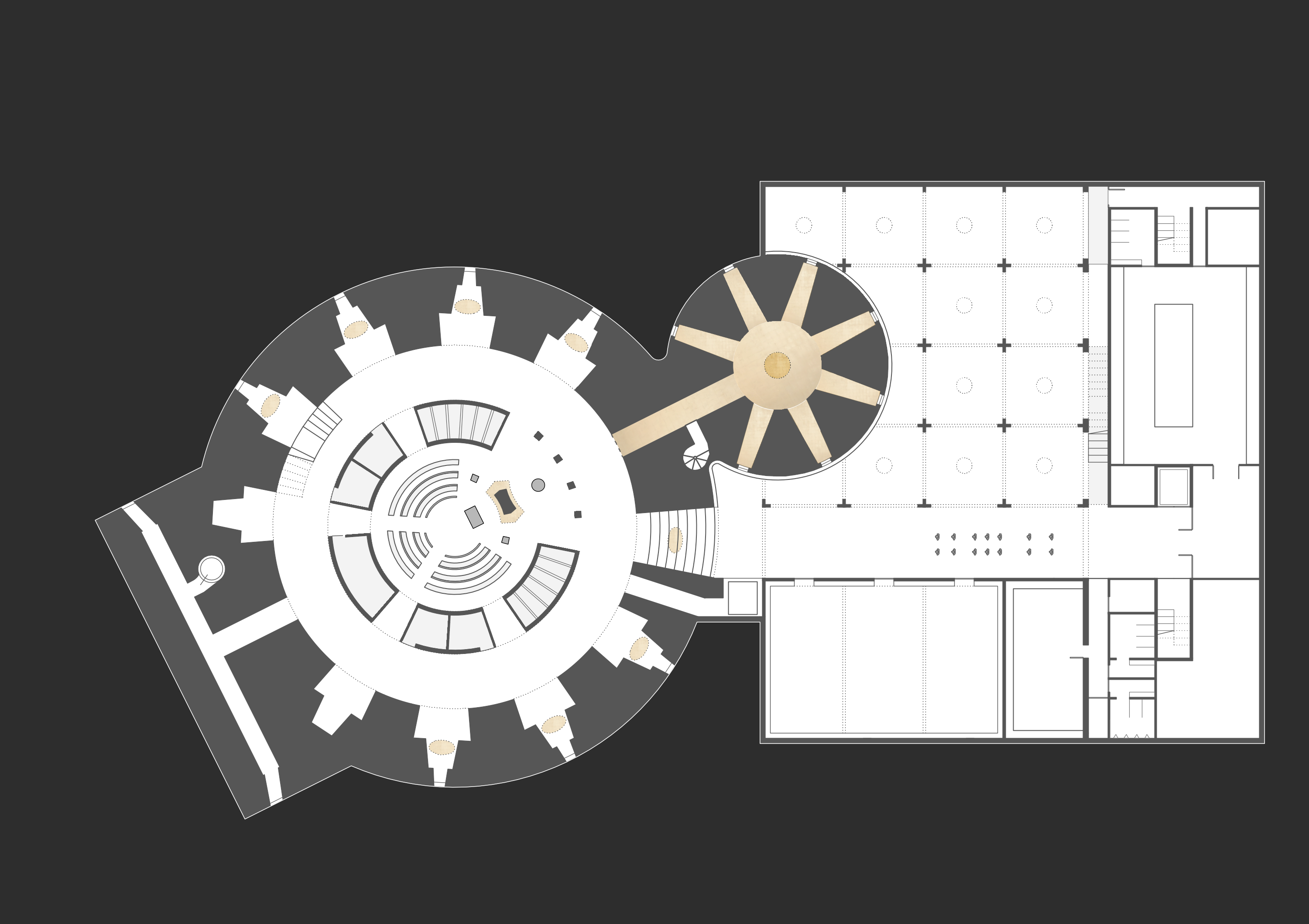

Die Unterkirche mit der Grablege Bernhard Lichtenbergs – eine steinerne Krypta, die die Erdverbundenheit der Kathedrale zum Ausdruck bringt.

Der Kirchenraum der großen Rotunde ist über eine leicht geschwungene Treppe mit der Unterkirche verbunden. Über sie zieht der Kardinal mit seinem Gefolge in die Oberkirche ein. Die ringförmig angelegte Tragstruktur schafft neue Raumzonen. In Raummitte entsteht ein Zentralraum, in den das Licht der Oberkirche über die neue Öffnung hereinwinkt. Der Stipes des Schwippert-Altares arrondiert im räumlichen Zusammenspiel mit den liturgischen Orten und der Circumstanz der Kirchenbänke den Raum zur Werktagskirche. Auf der gegenüberliegenden Seite definiert das Licht aus der umlaufenden Fenestella am Stipes den Ort für das Taufsakrament. Durch den Wandelgang zur Grablege von Bernhard Lichtenberg strahlt wiederum das Licht aus der kleinen Rotunde.

In der neuen, ringförmig angeordneten, Tragstruktur sind die Orte des Beichtsakraments, weitere Grablegen für die Zukunft und eine kleine zusätzliche Sakristei für den Tagesgebrauch situiert. Diese ist auch über die Wendeltreppe hinter dem Altar auf kurzem weg zu erreichen. Zwischen der historischen Tragstruktur des Kuppelbaus und der neuen Tragstruktur des unteren Kirchenraumes legt sich ringförmig der Kreuzweg mit seinen Stationen. Von ihm aus werden die Kapellen, die sich an ihren angestammten Orten unter den neuen Oratorien der Oberkirche befinden, erschlossen. Durch die Öffnungen in den Oratorien fällt Licht in den Kapellenkranz. Es entstehen „Orte des Lichts“, die zu den himmlischen Sphären vermitteln. Der gedeckte Ton von Steinflächen an Boden und Wänden sowie die „höhlenartige“ Zonierung der Räume stehen im spannungsvollen Kontrast zum Licht der Fenestella und bringen so die Erdverbundenheit der Kathedrale zum Ausdruck.

Von der Unterkirche gelangt man über eine Freitreppe zu den unterirdischen Bereichen des Bernhard-Lichtenberg-Hauses. Von dort führt ein „Prozessionsweg“ zur Sakristei. Daran angelagert sind die Einspielräumen für Chor und Orchester sowie die Ausstellung des Erzbistums. Aufzüge, die im Narthex und der Gebäudehülle integriert sind, sorgen für eine barrierefreie Erschließung zwischen allen Geschossen.

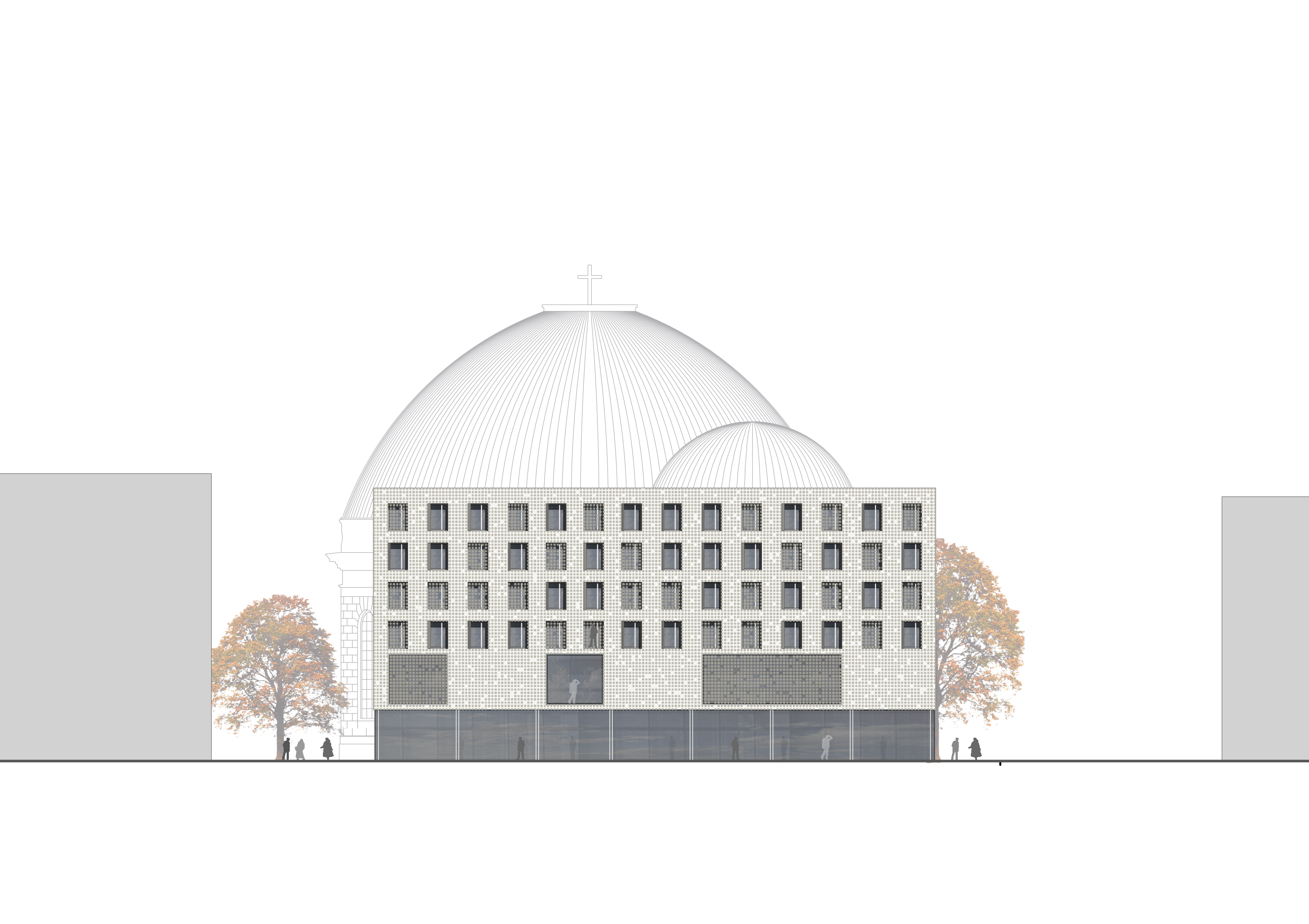

Bernhard-Lichtenberg-Haus

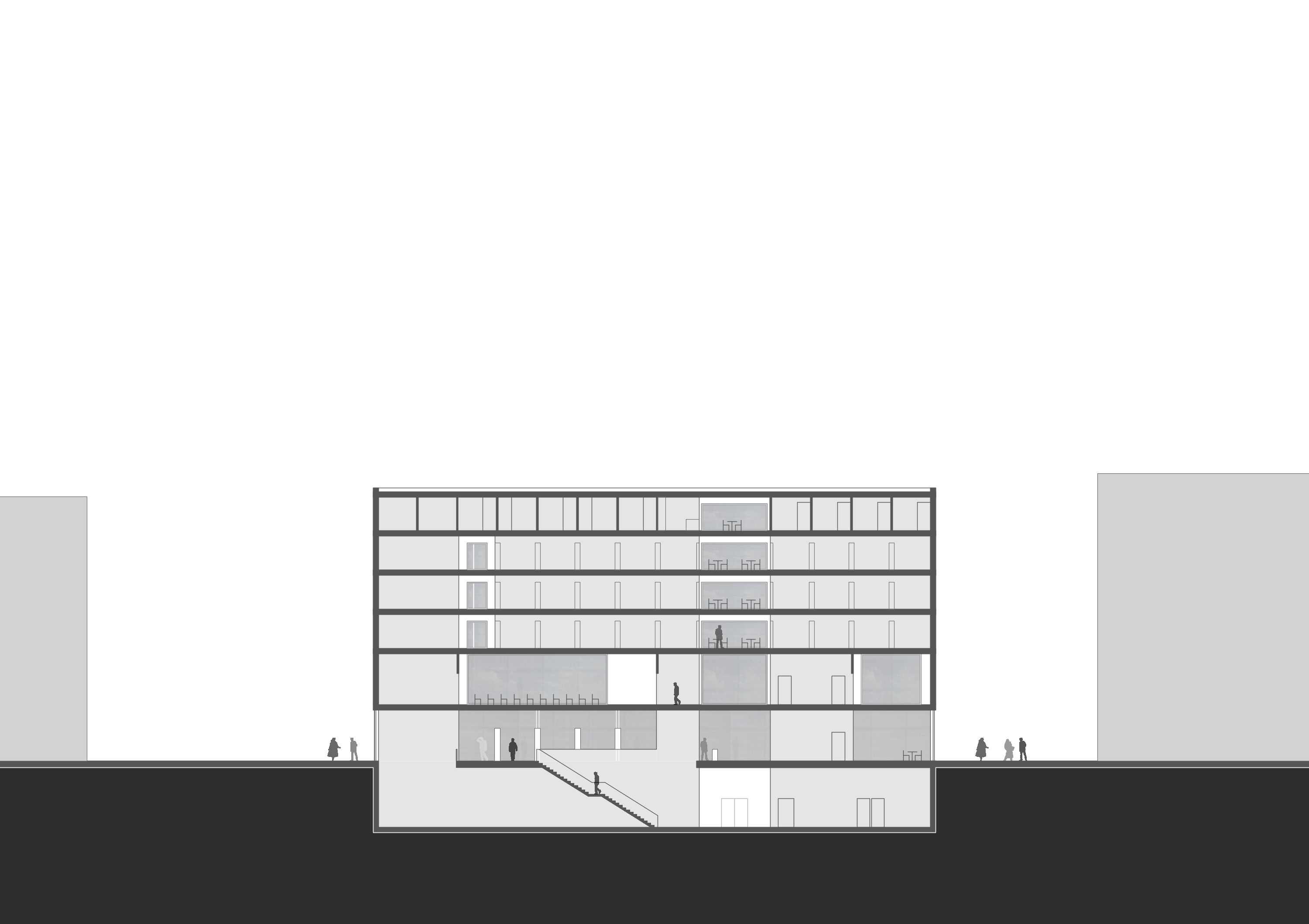

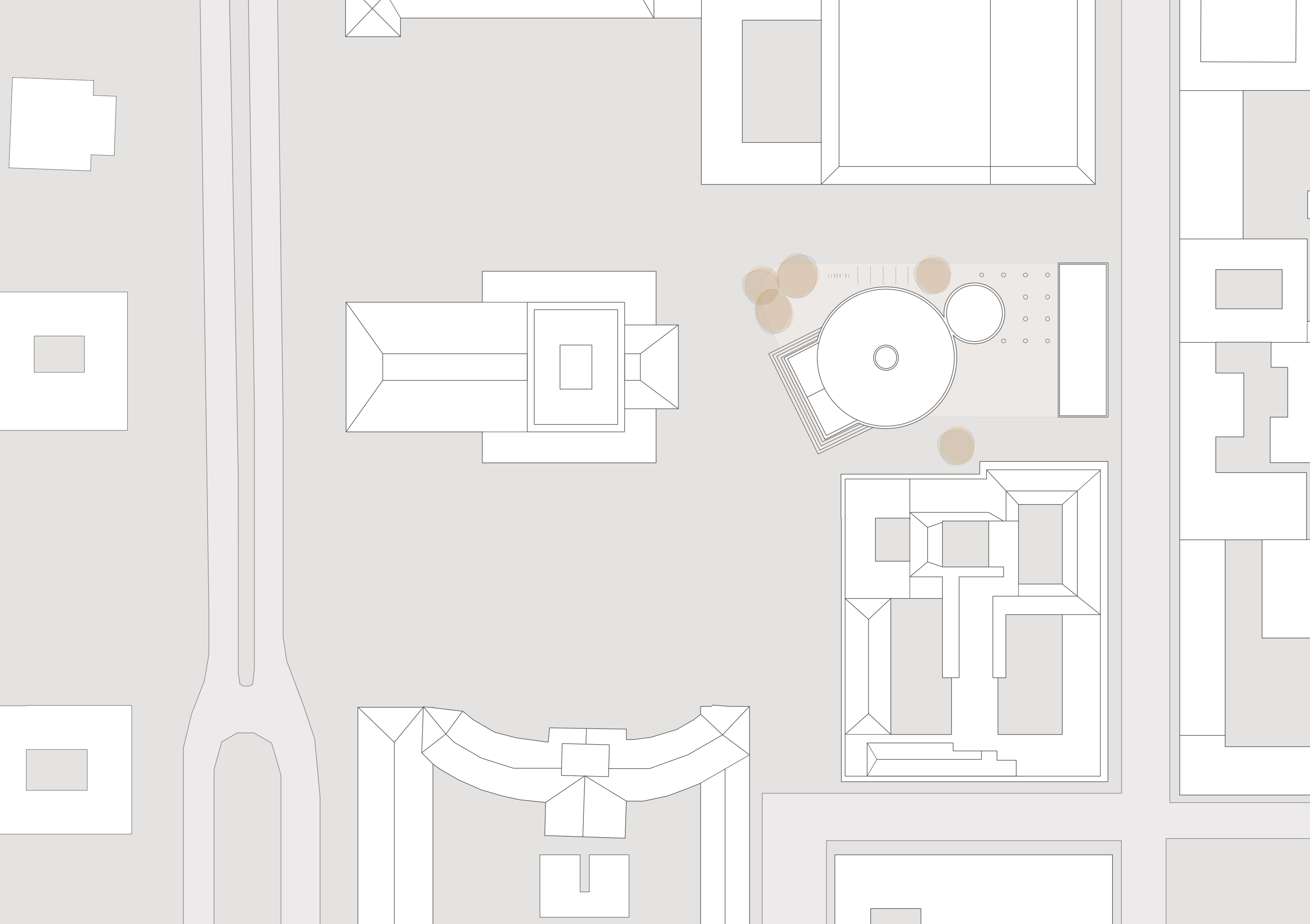

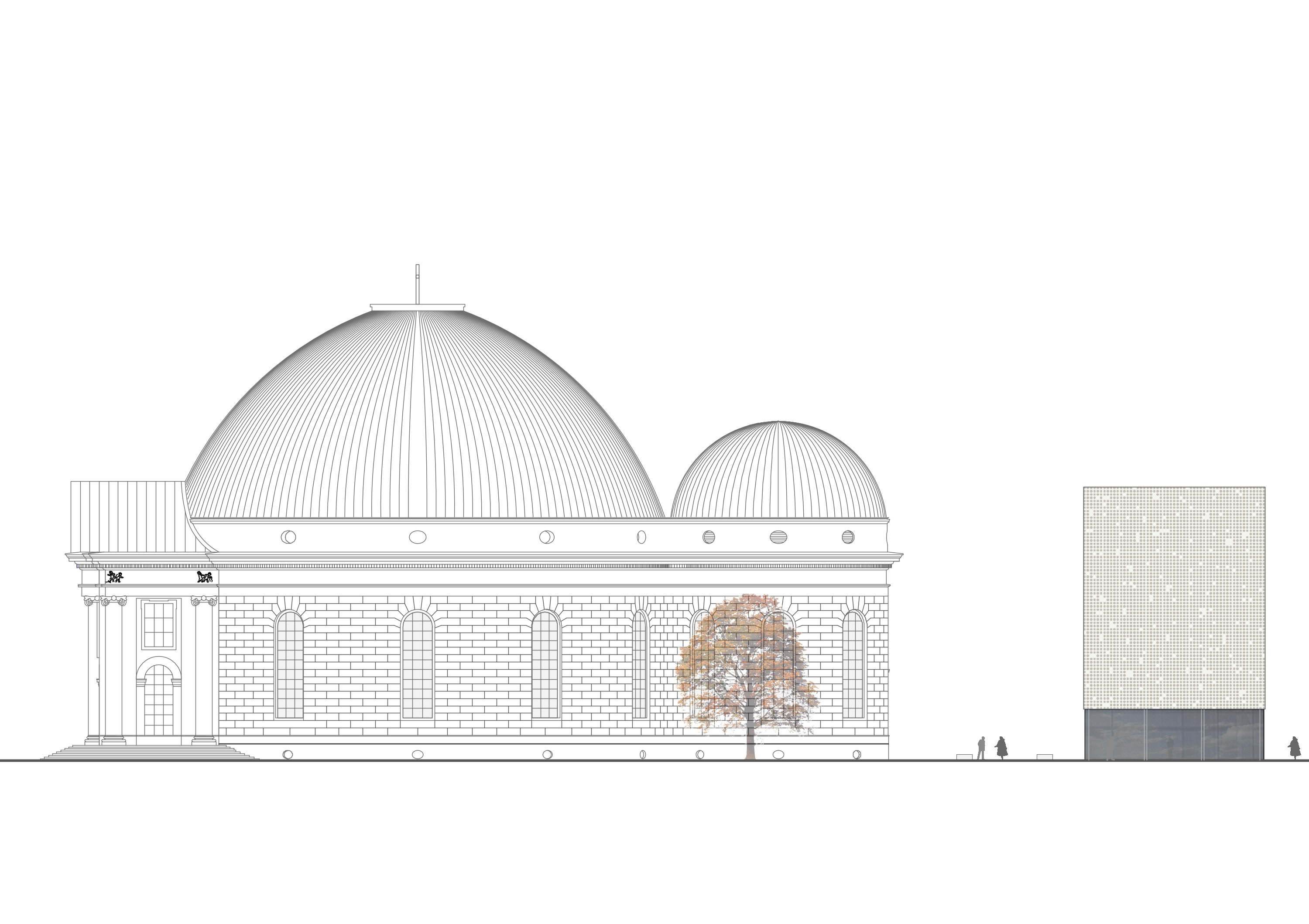

Das neue Bernhard-Lichtenberg-Haus fügt sich in das orthogonale Schema der Friedrichstadt ein und betont so die städtebauliche Sonderstellung der St. Hedwigs-Kathedrale. Der Freiraum „Hinter der Katholischen Kirche“ wird als Kirchplatz ausgestaltet, der mit einer Cafebar zum Verweilen einlädt. Die offene Baustruktur verbindet den Platz über ein Foyer mit der Französischen Straße. Unterirdisch ist das Haus mit der Kathedrale verbunden, Kathedrale und Bernhard-Lichtenberg-Haus bilden ein Ensemble. Die vielseitigen weltlichen und geistlichen Aufgaben, die dem neuen Erzbistum erwachsen, können so gut organisiert und funktional zusammengeführt werden. In Anlehnung an die Fassaden des umliegenden Städtebaus sind Erdgeschoss und erstes Obergeschoss gestalterisch zu einer Sockelzone zusammengefasst.

Der Ausstellungsbereich ist über zwei Geschosse organisiert. Im Erdgeschoss können mit direktem Anschluss zum öffentlchen Raum Wechselausstellungen attraktiv und publikumswirksam präsentiert werden. Im Untergeschoss sorgt eine rasterförmige Tragstruktur für eine flexible Grundstruktur, in der die Kirchenschätze sicher und dauerhaft untergebracht sind. Oberlichter in Feldmitte sorgen für eine stimmungsvolle und gleichmäßige Grundbeleuchtung. Neben der Dauerausstellung beherbergt das Untergeschoss Räume für Chor und Orchester. Zwei Treppenhäuser, die intern – auch für die Nutzung der Kathedrale – eine differenzierte Wegeführung ermöglichen, erschließen zudem die „große Sakristei“. Die Funktionen der „große Sakristei“ werden um eine „kleine Sakristei“ in der Unterkirche ergänzt.

Die Räume für Chor und Orchester sind vom Ausstellungsbereich durch eine Erschließungszone getrennt, die als interner „Prozessionsweg“ gestaltet ist. Dieser Prozessionsweg ermöglicht den Zelebranten den festlichen Einzug in die Kathedrale. Der Weg führt von der Sakristei – an den gedämpft, doch stimmungsvoll hinterleuchteten Bögen der Ausstellung vorbei – zur Freitreppe, in den Kreuzweg der steinernen Unterkirche. Von dort geht es hinauf in die helle lichte Oberkirche, in die das Gefolge achsial von hinten zum Altarraum einzieht.