Eine beidseits bespielte städtische Bühne

Das beredte Motiv der Loggia

Ist die Loggia schon Außenraum oder noch Innenraum?

Das Motiv ist keinem der beiden Räume eindeutig zuordenbar. Gerade im Wechselspiel von innen und außen liegen die gestalterischen Qualitäten dieses archetypischen Architekturelements. Innen- und Außenraum begegnen hier einander.

Schloss Mirabell Salzburg

Dieses Spiel zwischen Innen und Außen kannte schon das Altertum. Kein Wunder, dass sich die Renaissance an dieses antike Motiv erinnerte. Die Loggia war im Mittelalter zwar nie ganz in Vergessenheit geraten, doch erst im Palast- und Villenbau der Renaissance sollte das Schema seine große Wiedergeburt erleben.

Zweifelsohne geht das Motiv auf die hoch gelegene Tempelfront zurück, die schon in der Antike in den Profanbau übernommen wurde. Die vielerorts damals noch erhaltenen Ruinen und die Beschreibungen in den Texten des Vitruv lieferten den Architekten der Neuzeit die Beispiele für ein neues gestalterisches Betätigungsfeld. Die tatsächlichen Inspirationen stammten jedoch vor allem aus der Literatur hervor. Plinius der Jüngere (ca. 62-113) hatte in seinen epistulae eineinhalbtausend Jahre zuvor diese bedeutende Architekturgattung anhand von römischen Villen und Gartenanlagen malerisch beschrieben.

Zu den Eigenschaften des porticus gehörte die öffentliche Zurschaustellung ebenso wie das Verbergen des Inneren. Der außerhalb Stehende konnte so dauerhaft in erwartungsvoller Spannung versetzt werden. Die baukünstlerische Nobilitierung durch einen ausgewählten Formenkanon und das bewußt einfache Understatement prägen seitdem den Gestaltung. Die erhöhte Lage, die bewusste Ausrichtung und die gezielte formale Aussage gehören zu den vornehmsten Eigenschaften dieses edelsten aller Architekturmotive.

In der Renaissance wurde das Schema nach über tausend Jahren erstmals wieder mit der Landschaft und dem Garten in Verbindung gebracht. Die Loggia wurde bewusst in den Kontext von Architektur und Natur gestellt. Das Verständnis von Natur erstreckte sich dabei vom artifiziell angelegten Garten bis hin zur tatsächlich wilden Naturlandschaft. Die berühmte Aussichtsloggia des Fürsten Federico di Montfeltro in Urbino und vor allem die mehrstöckige Loggienanlage des Palazzo Piccolomini in Pienza geben ein beredtes Beispiel davon.

Der Literat und Humanist Enea Piccolomini (1405-1464) schuf als Papst Pius II. mit der Anlage seines Palastes in der neu konzipierten Stadt Pienza eine einzigartige Symbiose von Garten, Landschaft und Architektur. Sein Architekt Bernardo Rosselino (1409-1464) hatte den Palast an die Hangkante des Val d' Orca gestellt und damit das Gebäude nicht nur weihin sichtbar gemacht, sondern ihm auch einen beispiellosen Fernblick verschafft. Dem Palast vorgelagert ist eine auf Substruktionen errichtete Terrasse mit einem künstlich angelegte Garten. Die Fassade ist mit Loggien gestaltet, die sich über drei Geschosse zur Landschaft der Crete hin öffnen und dieser wie einem Gemälde einen Rahmen geben. Der Fernblick findet seinen Endpunkt am Monte Amiata.

Kein architektonisches Element huldigt dem Garten und der Landschaft so sehr wie die Loggia. Sie ist der erweiterte Innenraum, der nach außen wirkt. Ein Innenraum, der schon ganz Außenraum ist. Die Loggia ist das Proszenium für Garten und Landschaft. Ihr zu Liebe wurden Gärten und ganze Landschaften komponiert.

Beim Wettbewerb für das Mozarteum war schnell klar, dass für den Solitär an dieser prominenten Stelle nur das Motiv der Loggia zum Einsatz kommen konnte. Die direkte Nachbarschaft zum Schloss Mirabell und seinem Garten hatte uns dies regelrecht abverlangt. Wir verstanden den Einsatz und die Adaption des Schemas als die angemessene Antwort auf die gestalterische Frage, wie sich das neue Mozarteum am barocken Mirabellgarten präsentieren sollte.

Dass der Loggia im Inneren ein Konzertsaal folgte, war während der Planung erst auf Begeisterung, dann auf funktionelle Bedenken gestoßen. Die Frage, ob Musiker tatsächlich vor einem Fenster mit Außenbezug spielen können, wich der Sorge um eine ausgewogene Raumakustik. Dieses dringliche Anliegen bestimmte die Diskussionen über die gesamte Bauzeit bis zur erfolgreich durchgeführten Akustikprobe im fertig ausgebauten Saal. Die Praxis zeigte am Ende, dass an diesem Ort nicht nur wunderbar Kammermusik gespielt werden kann, sondern dass die Loggia dem Saal darüber hinaus einen einzigartigen Charakter verleiht.

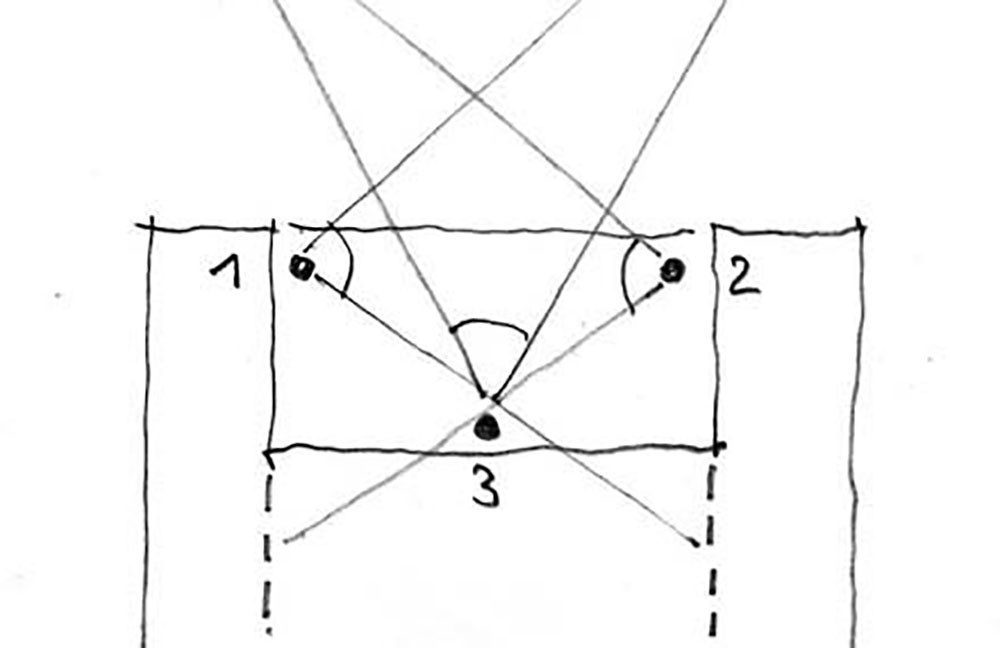

Der ausstrahlenden Wirkung, die dem Städtebau der Loggia eigen ist, steht innen eine fokusierende Kraft entgegen. Der Raum hinter der Loggia wird zu einem Guckkasten. Wie in einer camera obscura wird der Mirabellgarten mit dem Mönchsberg ins Bild gesetzt. Einer Linse ähnlich, vermittelt die Loggia zwischen zwei Seiten. Die Loggia wird zur beidseits bespielten Bühne.

In direktem Sichtbezug liegt die Internationale Stiftung Mozarteum, jene Institution, aus der die Musikschule und heutige Universität Mozarteum hervorgegangen ist. Vom Mirabellgarten aus vermittelt der Zwischenraum der Loggia direkt in den Konzertsaal. Die Signalwirkung reicht bis zum Mönchsberg. Mit dem Solitär und seiner Loggia präsentiert sich das barocke Salzburg als moderne Kultur- und Universitätsstadt.

10 ⁄ 2012

Robert Rechenauer

Bildnachweis

Andrew Phelps

Gerhard Weiss

Sophie Seitz

Robert Rechenauer

Literaturhinweise

Burckardt Jacob, Die Baukunst der Renaissance in Italien, nach der Erstausgabe der „Geschichte der Renaissance in Italien“, hg. v. Maurizio Ghelardi, C. H. Beck München 2000 ∕ Schwabe & Co AG Basel 2000

C. Plinius Caecilius Secundus, Epistulae ∕ Sämtliche Briefe, übersetzt u. hg. v. Heribert Philips u. Marion Giebel, Philip Reclam jun. Stuttgart 2012

Tönnesmann Andreas, Pienza - Städtebau und Humanismus, Hirmer Verlag München 1996