Lodronscher Primogeniturpalast, Collegium Borromaeum, Altes Borromäum

Die Vorgeschichte zum Mozarteum

heute Teil der Universität Mozarteum

Stattlich präsentierte sich einst der Lodronsche Primogeniturpalast in der barocken Neustadt von Salzburg. Weithin sichtbar überragte die geschlossene Kubatur die niedrige Nachbarbebauung. Heute ist das Gebäude nur mehr Teil einer städtebaulichen Gesamtstruktur. Längst hat die umliegende Bebauung das Baufeld und die Trauflinie des ehemaligen Palastes aufgegriffen und sich selbst daran ausgerichtet. Das gleiche Recht für alle hat den Städtebau geglättet. Vom Mönchsberg erahnt man heute noch die ursprüngliche Größe und Bedeutung.

Der Merianplan von 1649 macht deutlich, welche Transformationen das Gebäude seit seiner Errichtung im Jahre 1631 durchgemacht hat. Der Stich zeigt den Palast inmitten der Bastionen der zeitgleich errichteten Lodronstadt. Seine Lage erschließt sich nicht auf den ersten Blick, da die Bollwerke im Vordergrund längst verschwunden sind. Doch ihre städtebauliche Struktur ist im Grundriss der ersten Stadterweiterung erhalten geblieben.

Salzburg Museum

Auf dem berühmten Panorama von Johann Michael Sattler, das uns Salzburg im Jahre 1825 von der gegenüberliegenden Seite, von der Festung aus vorführt, ist der Palast ebenso nicht sofort zu erkennen. Die Brücke über die Salzach, das Schloss Mirabell mit dem vorgelagerten Garten, die Orangerie und die in unmittelbarer Nähe gelegene Dreifaltigkeitskirche lassen zwar auch hier eine schnelle Verortung zu, doch die Kubatur entspricht nicht dem vermeintlich historischen Bild, das wir von dem Gebäude haben. An den vielen Gebäudeversprüngen und Anbauten erahnt man, dass sich das Erscheinungsbild des Palastes immer wieder massiv verändert hat.

Ursprünglich ließ Erzbischof Paris Lodron mitten im Dreißigjährigen Krieg den Bau für seine Familie als Primogeniturpalast nach den Plänen von Dombaumeister Santino Solari (1576-1646) errichten. Das „Palladium Lodronicum“ bildete damals den Hauptbau der neuen „Lodronstadt“. Spannend und reizvoll, doch unmöglich ist es, sich anhand der heutigen Räume eine Vorstellung von der Gestaltung und dem Leben zu machen, das einst die Säle erfüllte. Die Innenausstattung und Hofhaltung stand sicherlich in nichts den Palästen der Barberini in Rom oder der Bourbonen in Paris nach.

Kein historisches Gebäude in Salzburg ist ohne Beziehung zu Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Schon gleich gar nicht, wenn dahinter der spätere Namensgeber des Mozarteums steht. Verbürgt ist jedenfalls, dass Mozart die Gräfin Maria Antonia Lodron und ihre Töchter im Haus unterrichtete und für diese auch einige Werke komponierte. Das „Lodronkonzert“ (KV 242), ein Divertimento (KV 247) und die „Zweite Lodronsche Nachtmusik“ (KV 289) wurden 1776 und 1777 hier uraufgeführt. Nach fast eineinhalb Jahrhunderten war der Palast fest im Stadtbild etabliert.

Eine Generation später plünderte und brandschatzte die französische Armee am 15.12.1800 Salzburg. Die Besatzer schafften wertvolle Schriften, Bücher und Gemälde nach Paris. Auf Betreiben Napoleons setzten sie 1803 zudem der staatlichen Selbstständigkeit des Fürstentums das Ende. Alles höfische Leben im einst prunkvollen Palast war damit endgültig vorbei. Der große Stadtbrand von 1818 zerstörte schließlich das bauliche Erbe. Der verbliebene Rest des wurde notdürftig Instand gesetzt. Auf die Wiedererrichtung des zerstörten Dachgeschosses verzichtete man sogar komplett. 1825 wurde das ehemalige Palastgebäude versteigert.

Altes Borromäum vor 1972

Einen neuen Aufschwung erlebte das Gebäude als man 1848 am Mirabellplatz die Borromäumskirche anbaute. Ein Jahr später zog dann das „Collegium Borromaeum“ in den ehemaligen Palast. Als das Gymnasium das Haus 1912 wieder verließ, diente das Gebäude dem Wohnen und trug nunmehr den Namen „Altes Borromäum“. Im Turnsaal gründete Anton Aicher sein Marionettentheater, ins Erdgeschoß zogen Läden. Das Gebäude kam schließlich in die Jahre und galt zuletzt als „Schandfleck“, der beseitigt werden musste. Dazu kam es 1972.

Unter dem großem Protest der Bevölkerung und der internationalen Presse trug man nach einer zwölfjährigen Planungszeit die letzten Reste des ehemaligen Lodronschen Primogeniturpalastes und die längst im Quartier etablierte Borromäumskirche ab. Das „Alte Borromäum“ wurde komplett entkernt und durch einen Stahlbetonskelettbau ersetzt. Stehen blieb eine ausgehöhlte Fassade an der Dreifaltigkeitsgasse und das in Teilen jetzt noch erhaltene Stiegenhaus am Hauptportal. Die Fassade und sogenannte „Mozartstiege“ wurden nach den Plänen des Architekten Eugen Wörle (1909-1993) in die Rasterstruktur einer kompakten neuen Baumasse, die sich von der Dreifaltigkeitsgasse bis zum Mirabellgarten erstrecken sollte, integriert.

Nach weiteren Bürgerprotesten, Baustops und Umplanungen wurde 1979 das neue Haus für die „Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum“ eröffnet. Doch nach nicht einmal zwanzig Jahren musste 1998 das Haus wegen eines „Giftskandals“ über Nacht abrupt geschlossen werden. Das Haus wurde geräumt und die Hochschule auf verschiedene Ersatzquartiere in der ganzen Stadt verteilt. Anlass waren „mysteriöse Todesfälle“ aufgrund von Leukämieerkrankungen, deren Ursache man in schadstoffhaltigen Baustoffen vermutete, deren todbringende Wirkung angeblich über die Lüftungsanlage verteilt wurde.

Lange wusste man nicht, wie man mit dem unliebsamen Haus verfahren sollte. Sollte man das ganze Gebäude abreißen und den attraktiven Standort am Mirabellplatz und Mirabellgarten mit einer attraktiven, Rendite-bringenden Nutzung neu errichten? Würde ein Kaufhaus dem Ort nicht besser anstehen als eine seit der Räumung unter dem Namen „Universität Mozarteum Salzburg“ firmierende Musik-, Kunst- und Theaterhochschule?

Für das Mozarteum stellte sich erneut die Standortfrage. Vier Jahre sollten vergehen, bis der Eigentümer – die kurz zuvor gegründete Bundesimmobiliengesellschaft BIG – einen internationalen, europaweit offenen Architektenwettbewerb auslobte, um den Standort Mozarteum am Mirabellplatz zu sichern. Vier weitere Jahre sollte es dann noch dauern, bis die renommierte Musikschule von den bezogenen Ersatzquartieren an seinen angestammten Ort zurückkehren konnte.

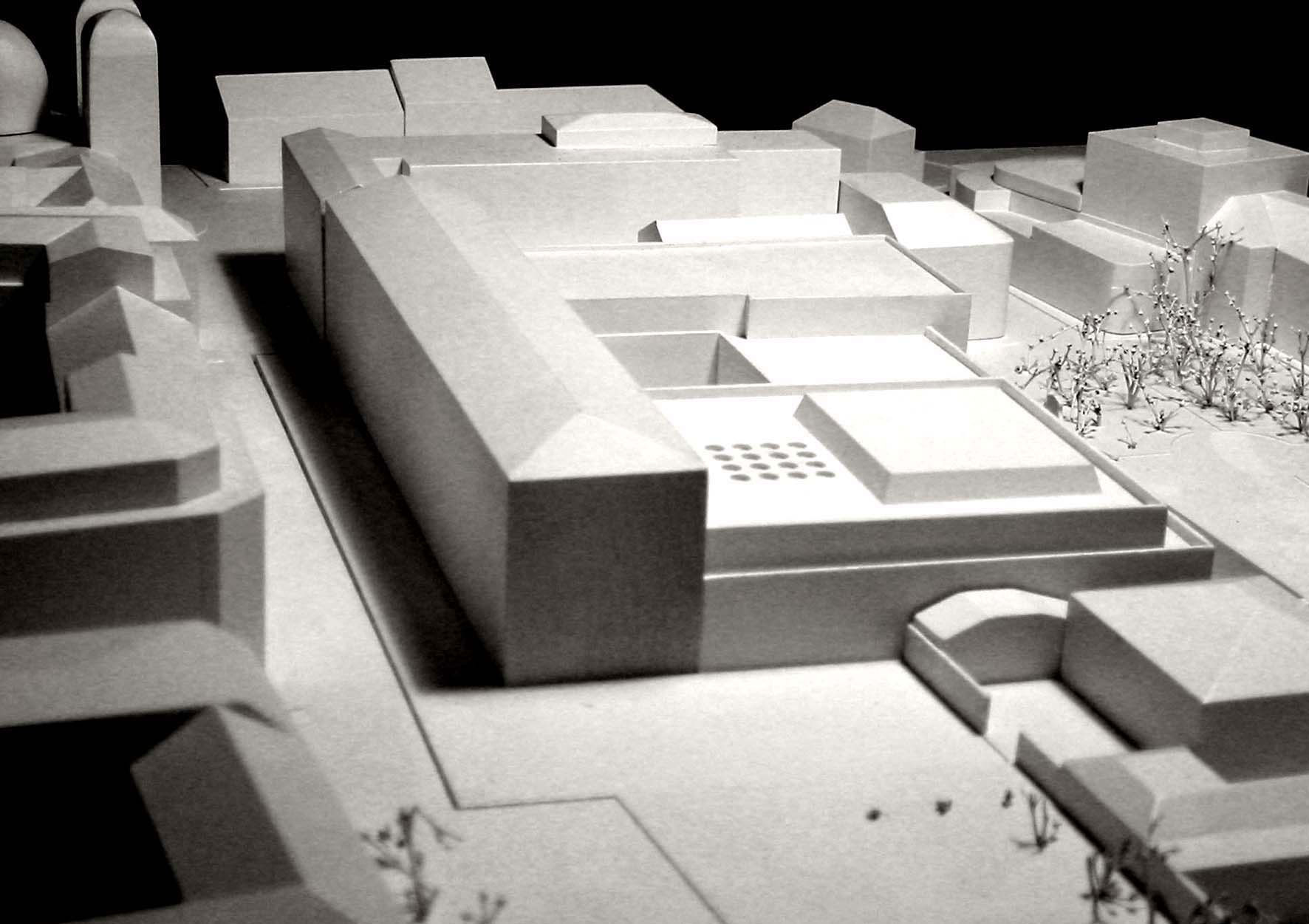

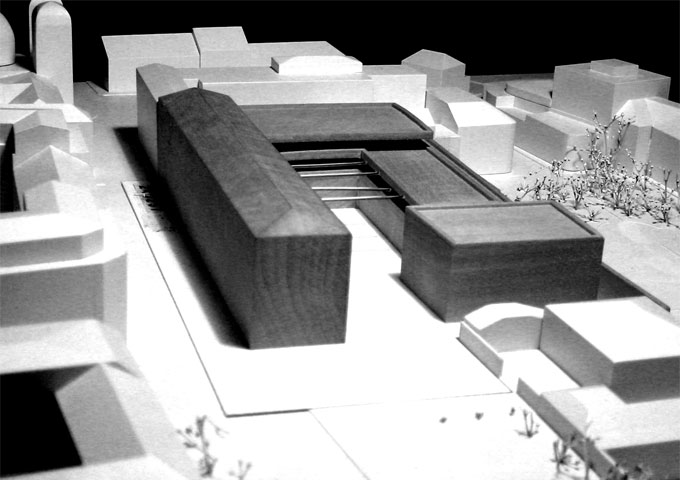

Unser städtebauliches und architektonisches Konzept, das als 1.Preis aus dem Wettbewerb hervorging, sollte den alten Lodronschen Palast wieder zu neuem Leben erwecken. Von 2004 bis 2006 fand die umfangreiche Generalsanierung statt. Ganze Gebäudetrakte wurden dabei zurück gebaut, das Haus komplett entkernt. Giftstoffe wurden keine gefunden. Die Gründe für die Schließung müssen also andere gewesen sein.

11 ⁄ 2011

Robert Rechenauer

Bildmaterial

Andrew Phelps

Bundesimmobiliengesellschaft BIG

Salzburg Museum

Robert Rechenauer Architekten

Literaturhinweise

Amt der Salzburger Landesregierung, Neubau der Hochschule Mozarteum „Altes Borromäum“, Salzburg 1979

Baur Eva Gesine, Mozarts Salzburg – Auf den Spuren des Genies, C. H. Beck Verlag München 2005

Dopsch Heinz ∕ Hoffmann Robert, Salzburg – Die ganze Geschichte der Stadt, Verlag Anton Pustet Salzburg 2008

Euler Bernd ∕ Gobiet Ronald / Huber Horst R. ∕ Juffinger Roswitha, Salzburg – Stadt und Land, Verlag Anton Schroll Wien 1986

Kapfinger Otto ∕ Höllbacher Roman ∕ Mayr Norbert, Baukunst in Salzburg seit 1980, Müry Salzmann Verlag Salzburg 2010

Knorr-Anders Esther, Salzburg – Ein Reisebegleiter, Prestel-Verlag München 1991

Paul Jochen in: Baumeister Nicolette (Hg.), Universität Mozarteum, Büro Wilhelm Verlag Amberg 2008

Rainer Werner ∕ Walterskirchen Gerhard, Historisches Salzburg – Stadt der Musik, Stadt des Theaters, Zaltbommel 1999